Der Kampf der Ausrüster um die Topteams tobt und das nicht nur zu Zeiten der Fußball Europameisterschaft, sondern ununterbrochen. Mit Nike und Adidas sind dabei zwei Big-Player sportartübergreifend das Maß aller Dinge. Doch hierauf dürfen sich die beiden wohl bekanntesten Sportmarken auf keinen Fall ausruhen, denn von hinten drängen altbekannte Widersacher wie Puma, aber auch Emporkömmlinge wie der amerikanische Konzern Under Amour nach oben. Aus diesem Grund möchte ich mit meinem heutigen und dabei ersten Blogeintrag, den Markt und den Kampf der etablierten Marken und deren Konkurrenten untersuchen und einen Ausblick in die Zukunft geben. Auf die Idee dieses Themas bin ich durch die Verknüpfung der Themen im Verlauf meines Studiengangs Sportbusiness Management und der Vertragsverlängerung des Deutschen Fußball Bundes mit Adidas gekommen.

Für Adidas ist der Deutsche Fußballbund eines der großen Aushängeschilder und in der Bundesrepublik, neben dem FC Bayern, das Non-Plus-Ultra, was die Herzogenauracher an Bekanntheit und Beliebtheit ergattern können. Diese Wertschätzung zeigt sich nun auch in der Vertragsverlängerung zwischen dem Deutschen Fußball Bund und Adidas bis 2022 einmal mehr. Satte 50 Millionen Euro pro Jahr wird dies in die Kassen in Frankfurt spülen, mögliche Zusatzzahlungen bei Titelgewinnen wohl möglich. Die vertrauensvolle Partnerschaft und gegenseitige Wertschätzung betonte auch DFB-Präsident Reinhard Grindel bei der offiziellen Vorstellung in Paris.

Dass Adidas allerdings den Zuschlag für die Ausweitung der seit 60 Jahren währenden Zusammenarbeit bekam, ist aus meiner Sicht kein Selbstläufer gewesen. Denn auf der anderen Seite des Teiches schielte Nike ebenfalls auf die Gunst der deutschen Elf. Dabei hätte die Marke mit dem großen Swoosh sogar dem DFB eingeräumt, das Flaggschiff des Konzerns im Fußball zu werden, noch vor dem FC Barcelona oder dem neugewonnen Partner FC Chelsea. Allerdings besitzt Adidas ein „Matching-Offer-Right“ und kann somit jede Offerte eines Konkurrenten matchen und bekommt seinerseits den Zuschlag. Doch ob die Franken dies um jeden Preis genutzt hätten, steht in den Sternen. Erfolge hatte Adidas auch in der Abwerbung zweier Vereine, die lange Zeit in der Hand von Nike waren. Zur letzten Saison wechselten mit Manchester United und Juventus Turin, zwei europäische Schwergewichte, die Seiten. Dafür punktete Nike auf dem amerikanistischen Markt und erwarb die Rechte als offizieller einheitlicher Ausrüster der NBA ab der Saison 2017/18, zuvor noch in Händen von Adidas.

Insgesamt sollen durch diese offensiven Strategien natürlich auch wir, die Konsumenten, beeinflusst werden und ein positiver Imagetransfer gebildet werden. Die Beliebtheit der BIG TWO ist nicht von der Hand zu weisen, doch nach einer Umfrage von Deals.com, hat Nike momentan einen enormen Beliebtheitsgrad in Deutschland. 70% der deutschen Bevölkerung im Alter zwischen 14 und 19 Jahren bevorzugen die Marke mit dem großen Swoosh gegenüber den drei Streifen: Dieses Ergebnis zeigt sich auch in den folgenden Altersgruppen, mit einem Wert von 60% bei den 20 bis 29 Jährigen, 54% bei den potenziellen Kunden im Alter zwischen 30 und 39 Jahren, 52% bei den 40 bis 49 Jährigen und einem Gesamtbeliebtheitswert von 68% gegenüber 32% für den US-Konzern

Vergleich der EM-Teilnehmer 2016

Wenn wir uns einmal die Teams der EM 2016 veranschaulichen, fällt eines auf: Wieder einmal haben Adidas mit neun Mannschaften und Nike mit sechs Mannschaften den Löwenanteil. Mit dem Emblem aus Franken laufen Deutschland, Spanien, Belgien, Schweden, Russland, Wales, Ukraine, Nordirland und Ungarn auf. Nike rüstet ebenfalls namhaft aus und hat Frankreich, England, Portugal, Türkei, Kroatien und Polen unter Vertrag. An dritter Stelle rangiert Puma, mit den Auswahlen aus Italien, Österreich, Schweiz, Tschechien und der Slowakei. Jeweils ein Team haben Errea (Island), Macron (Albanien), Joma (Rumänien) und Umbro (Irland) im Starterfeld.

Was aus meiner Sicht allerdings auch eine imminent wichtige Rolle spielt, ist die Tatsache, dass im diesjährigen Champions League Finale Real Madrid, einer der größten Partner von Adidas, gegen Atletico Madrid, seines Zeichen von Nike ausgestattet, triumphierte. Der daraus gewonnene Effekt von Sieger und Besiegtem sollte nicht vernachlässigt werden.

Erfolgreicher Newcomer dank „Curry-Effekt“

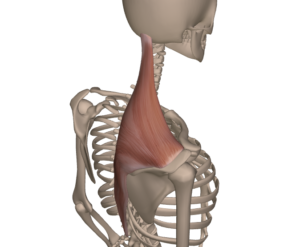

Als nächstes möchte ich mich nun Under Amour, einer der wohl wachstumsstärksten Marken der letzten Jahre widmen. Seine Ursprünge hat der amerikanische Marktteilnehmer in der Funktionskleidung, welche eine besonders gute Schweißabsorbierung und Kühle bot – der Performance Apparel. Hiermit machte sich Under Amour einen exzellenten Ruf unter den Profisportlern. Doch das reichte dem Unternehmen nicht und es entwickelte insbesondere für Football einige Ausrüstungs- und Kleidungsgegenstände. Aber auch Basketball rückte schnell in den Fokus. Eine der wohl Folgen trächtigsten Deals ereignete sich 2013, Stephen Curry, der MVP der Jahre 2015 und 2016 in der NBA, schaffte seinen Durchbruch in Nike-Schuhen, doch in folgenden Verhandlungen zeigte sich Nike nicht aufgeschlossen und so unterzeichnete Curry bei Under Amour. Nun ist Stephen Curry dank seiner brillanten Dreier und seiner ganzen bodenständigen Art in aller Munde und kann sich vor Sponsorenanfragen nicht retten. Auch wenn es gegen die Cleveland Cavaliers und Superstar Lebron James, der von Nike mit einem Life-Time Vertrag ausgestattet wurde, nicht zur Verteidigung der Meisterschaft reichte, profitiert Under Amour von diesem Vertrag enorm. Die Signature Schuhe des Point Guards erreichen beste Absatzzahlen und der Boom um Curry und seine Golden State Warriors scheint noch lange nicht am Ende. Dies ist auch einer der Gründe, warum Under Amour mittlerweile auf Rang 2 der stärksten Sportmarken in den USA schoss und dabei sogar den Big-Player Adidas hinter sich ließ. Im Weltmarkt reicht es immerhin auch schon für den dritten Platz. Hierbei wurde Puma der Rang abgelaufen und mit einer Wachstumsrate von 28% im Jahr 2015 und einem Umsatz von 7,7 Milliarden Euro scheint Under Amour endgültig im Geschäft der ganz großen angekommen zu sein.

Damit geben sich die US-Amerikaner noch lange nicht zufrieden und schielen bereits nach Europa, was in meinen Augen der einzig logische Schritt für eine weitere Expansion in den nächsten Jahren ist. Hier sollen vor allem Marktanteile im Fußball gewonnen werden. Mit den Tottenham Hotspurs wurde vor einiger Zeit bereits ein international vertretener Club für sich gewonnen. Zudem sicherten sie sich mit dem FC St. Pauli ab der Saison 2016/17 einen Vertrag mit einem bekannten Kult-Verein in Deutschland.

Auf dem gesättigten Sportmarkt ist aus der Sicht von Under Amour vor allem eine gewisse Spezialisierung und Differenzierung gefragt, um die Gunst der Kunden zu gewinnen. Dass Deutschland einer der wichtigsten Märkte in Europa darstellt, zeigt sich darin, dass Under Amour mit der Kette Sport-Scheck einen Deal über ein Shop-In-Shop Konzept verabschiedete, um so einen noch stärkeren Imagetransfer und Bekanntheitsgrad zu generieren.

Wie ich finde schlägt Under Amour hierbei genau den richtigen Plan ein, denn mit sowohl funktionalen als auch stylischen Produkten werden sie in Deutschland bald auch den Marktanteil besitzen, den sich die Unternehmensführung wünscht. Ich finde es zeigt sich ungemein, wie sehr der Markt der Ausrüster umkämpft ist und welche Bedeutung dabei die Teams, Einzelsportler und letzten Endes natürlich auch die Konsumenten spielen. Somit spielt auch der Kauf des neuen EM-Outfits, eine Rolle in den zukünftigen Planungen der Konzerne.